猴痘是由猴痘病毒(Monkeypox virus,MPXV)感染所致的一种病毒性人兽共患病,临床表现为发热、皮疹、淋巴结肿大等。多数患者预后良好。

我国自2023年9月20日起将猴痘纳入乙类传染病管理。世卫组织数据显示,今年以来报告猴痘病例数超过1.56万例,已超过去年病例总数,其中死亡病例达537例。

猴痘的传染源及传播方式

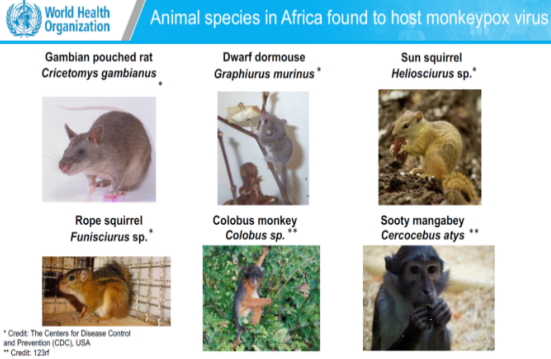

猴痘病毒的主要宿主为非洲啮齿类(非洲松鼠、树松鼠、冈比亚袋鼠、睡鼠等),灵长类(多种猴类和猿类)由于与感染的啮齿类动物接触偶可感染。猴痘病毒感染者和感染动物是主要的传染源。

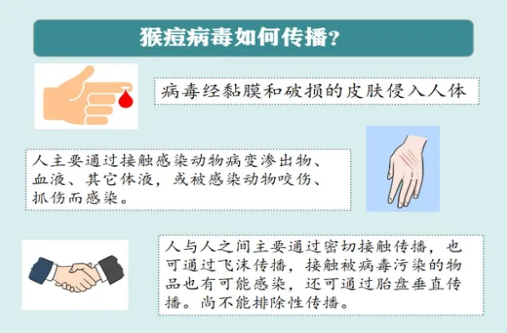

猴痘病毒只要经过皮肤或粘膜侵入人体,人就可能罹患猴痘。接触感染动物或人的呼吸道分泌物、病变渗出物、血液、其它体液等均可以被感染。猴痘病毒离开人体后在物体表面可以存活较长时间,接触病毒污染的物品也有可能感染。

猴痘的临床表现

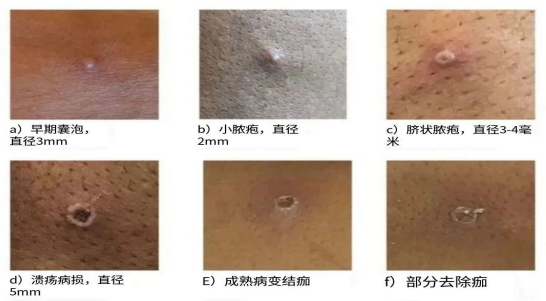

猴痘潜伏期5~21天,多为6~13天。发病早期出现寒战、发热,体温多在38.5℃以上,发病后1~3天出现皮疹。皮疹通常从面部开始,然后扩散到身体的其他部位,皮疹从斑疹、丘疹、水疱疹逐渐发展为脓疱,并持续一周左右时间,之后结痂,一旦所有结痂脱落,感染者即不再具有传染性。

猴痘的治疗

猴痘为自限性疾病,大部分预后良好。目前国内尚无特异性抗猴痘病毒药物。治疗主要是对症支持治疗和并发症治疗。多数感染者会在2~4周内痊愈,有小概率会变得严重、甚至致命。

猴痘的预防

1、注意手卫生:猴痘病毒为DNA病毒,耐干燥,在衣被等环境中存活时间较长,且病毒可经黏膜和破损皮肤侵入人体,接触病毒污染的物品也有可能感染。日常生活中应做好手卫生,避免污染物品通过手作为媒介经黏膜和破损皮肤侵入人体。

2、避免接触传染源:避免与可能来自疫区的人发生亲密接触。在猴痘病例数较多的国家,性接触、特别是男男性接触具有较高的风险,因此应减少或避免多性伴、非固定性伴的性接触。在与性伴侣亲密接触前应该了解其3周来的旅行史,防止因接触而被感染。不接触可能携带猴痘病毒的动物,比如野生或者来历不明的猴类、啮齿类动物等。

3、提高认知和防控意识:尽量不前往有猴痘疫情发生的国家和地区,疫区归国人员需注意自我健康监测,出现皮疹等症状时,应主动就医,并告知接诊医生疫区旅行史、可疑动物和人员或猴痘病例的接触史或暴露史,以助于诊断和治疗。(供稿:感染管理与疾病控制部 李桂兰)