中药临方加工:一门传承千年的中医药技艺。下面,就用通俗的语言,带大家读懂这门“私人定制”的中药技术。

一、中药临方加工的分类

类别 | 核心操作 | 常见例子 | 适合场景 |

中药临方调配 | 切、碎、打粉、鲜药榨汁等“简易物理操作” | 把人参打成细粉方便冲服;鲜芦根榨汁治热病 | 需要调整药材形态,方便服用或贴合病情 |

中药临方炮制 | 炒、炙、蒸、泡等 “进阶加工” | 用姜汁炒僵蚕(姜僵蚕)减寒性;甘草水泡地龙(地龙)去腥味 | 市场买不到特殊规格饮片,或需改变药材药性(如减毒、增效) |

中药临方制剂 | 按传统工艺做 “个体化成品药” | 把多味药材磨粉制成丸剂(如六味地黄丸的 “私人定制版”);熬制膏滋(如秋冬进补的阿胶膏) | 需长期服药(丸剂方便储存)、需要特定剂型(膏滋易吸收) |

二、中药临方加工的历史回顾

中药临方加工不是现代发明,而是老祖宗用了几千年的 “治病智慧”。我们沿着历史脉络,看看它如何一步步发展:

1.战国时期:“鲜药榨汁“开先河

最早的记载能追溯到《五十二病方》(战国时期),书中提到用山药茎干绞汁,喝下去治疗 “牝痔”— 这是目前发现最早的 “临方调配” 案例,说明古人早就使用鲜药的“活性成分”治病。

2.汉代:理论框架初形成

《神农本草经》(东汉)首次系统总结中药用法,明确提出 “药性不同,用法不同”:有的药材适合做丸、有的适合熬汤、有的适合泡药酒,这是 “临方制剂” 的最早理论依据。

张仲景在《伤寒杂病论》里,更是创造了因人、因病、因药制宜的炮制方法,比如根据患者体质调整药材炒制程度,让药效更精准。

3.梁代:剂型规范更细化

陶弘景编著的《本草经集注》,第一次把“怎么选剂型” 讲得更明白:比如“治急症适合用汤剂(起效快),治慢性病适合用丸剂(药效持久)”,还规范了汤、丸、散、膏的制作流程,相当于给临方加工定了“行业标准”。

4.宋明时期:技术成熟,典籍传世

宋代《太平惠民和剂局方》是我国第一部“中药制剂规范”,让临方制剂有了统一参照;

明代李时珍的《本草纲目》,详细记载了几十种剂型的做法(如丸、散、膏、酒),堪称“临方加工百科全书”,标志着这项技术走向成熟。

5.古代中药铺:“前店后厂”的传统

以前的中药铺多是“前店后厂”:前面坐堂诊脉、抓药,后面加工药材 — 医生开方后,药师直接在“后厂”炮制、做制剂,确保“一方一加工”,这就是古代临方加工的真实场景。

三、中药临方加工的政策支持

1. 明确身份

2010 年,原卫生部等部门规定:鲜药榨汁、按处方做传统制剂(如丸、散),不纳入复杂的 “医疗机构制剂管理”,让医院能便捷开展。

2. 法律保障

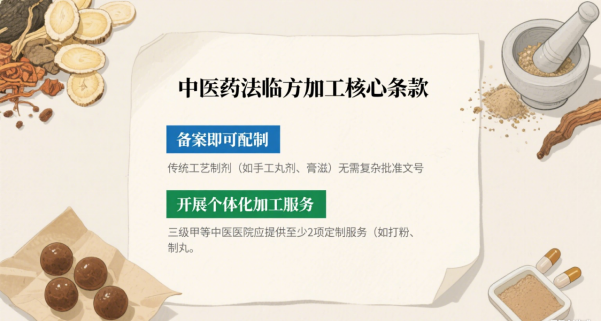

2017 年施行的《中华人民共和国中医药法》规定:

市场上买不到的饮片,医院可自行炮制(需备案),并对质量负责;

用传统工艺做的制剂(如手工丸剂、膏滋),不用复杂的 “批准文号”,备案即可。

3. 鼓励个性化

国家还明确要求:对于三级甲等中医医院,至少要能提供 2 项“个体化加工服务”(比如做丸剂、膏滋);同时鼓励医院挖掘传统方法,开展“中药代加工、配送”,让大家不用跑多次,在家就能拿到定制中药。

四、临方加工是“中医药的宝藏”

临方加工的核心优势,就是中医药一直强调的“辨证施治、一人一方”:

对患者:比如老人吞咽困难,可把药材打成细粉;慢性病患者需长期服药,做成丸剂更方便储存 — 真正做到“方便、有效”。

对药效:通过炮制(如姜炒减寒、酒炙增效),让药材药性更贴合病情,比如体质偏寒的人,更适合吃“姜制”的药材。

临方加工是多样化的方便人民群众使用中药,更好发挥中医药在治病“简、便、验、廉”中的独特优势。

(供稿:中药房)