3月27日,国家疾病预防控制局召开新闻发布会,会上中国疾控中心传染病管理处研究员常昭瑞介绍,蜱虫叮咬进入高发季,户外活动后应检查全身,发现蜱虫附着需用镊子垂直拔出。

蜱虫(英文名tick),俗称壁虱、扁虱、草爬子等,属于蛛型纲蜱(pí)螨亚纲,是吸血节肢动物,分为硬蜱(壳质化盾板)和软蜱(无盾板)。

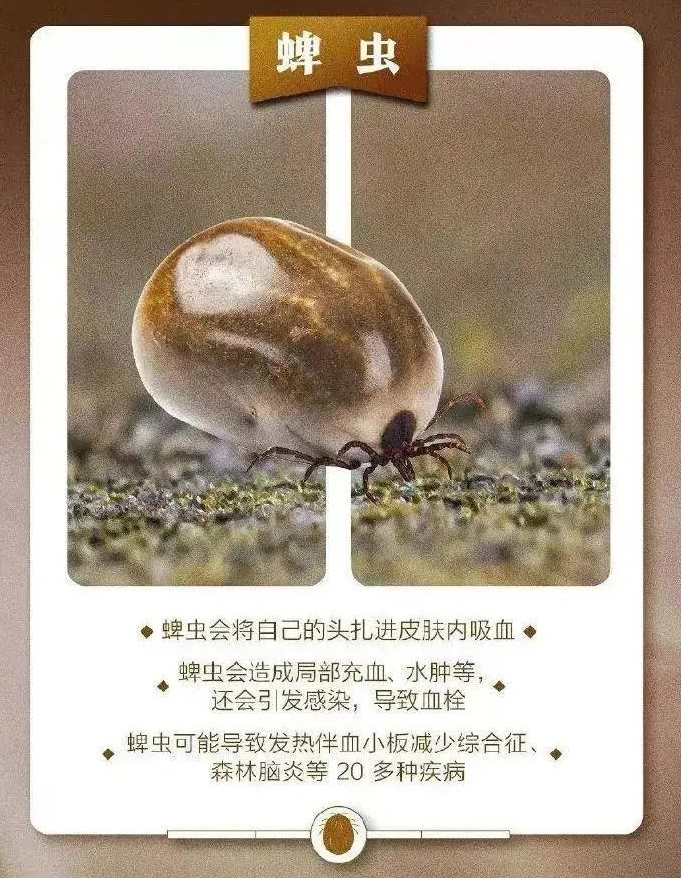

一般呈红褐色或灰褐色,长卵圆形,背腹扁平,从芝麻粒大到米粒大不等,吸饱血后虫体膨胀如黄豆大小。主要寄生在哺乳动物(如猫、牛、羊等)的皮肤较薄、不易被搔动的部位,离开宿主动物后可附着于草上。全世界记录的蜱种有896种,中国已发现129种。大部分蜱虫活动在森林底层、草丛、杂木林等环境,近年来发现马路两侧的绿化带、公园和景区也有蜱虫活动。栖息在巢穴、庇护场所及周边等区域,通过叮刺吸血释放毒素和传播病原体,并实现种群延续,蜱虫还能通过哺乳动物和鸟类的迁徙完成栖息生境的转换。

蜱虫发育过程分卵、幼虫、若虫和成虫四个时期。成虫吸血后交配落地,爬行在草根、树根、畜舍等处,在表层缝隙中产卵。产卵后雌蜱即干死,雄蜱一生可交配数次。卵呈球形或椭圆形,大小约0.5~1mm,色淡黄至褐色,常堆积成团。在适宜条件下卵可在2~4周内孵出幼虫。幼虫形似若虫,但体小,有足3对,幼虫经1~4周蜕皮为若虫。硬蜱若虫只一期,软蜱若虫经过1~6期不等。若虫有足4对,无生殖孔。再到宿主身上吸血,落地后再经1~4周蜕皮而为成虫。硬蜱完成一代生活史所需时间由2个月至3年不等;多数软蜱需半年至两年。硬蜱寿命自1个月到数十个月不等;软蜱的成虫由于多次吸血和多次产卵,一般可活5、6年至数十年。

蜱虫通常出没在草丛、灌木丛、森林等植物茂密的地方,以及动物体表。在户外遛狗、露营、园艺、采茶、耕种都可能会与蜱虫亲密接触,也有人在院子或社区里感染蜱虫的先例。蜱虫的可怕之处不仅在于吸血,更在于它能传播多种致命病原体,被蜱虫叮咬后,蜱虫的唾液会引起周围血管炎局部充血、水肿、出血及角质层变厚。如存在虫媒传染病感染,可能还会出现高热、头痛、呕吐、腹泻等症状,很多人会误以为是感冒发烧,结果耽误治疗。如果被携带大别班达病毒(Dabie Banda Virus,DBV).的蜱虫叮咬,可能会引起“发热伴血小板减少综合征”,简称“发热伴”,以发热、血小板减少和白细胞减少为主要临床表现,部分患者可因多器官衰竭而死亡。

值得注意的是,并非所有蜱虫都携带病毒,但一旦被叮咬,绝不能掉以轻心!被叮咬后,这些操作可能致命!

•硬拔:蜱虫口器有倒钩,生拉硬拽易致头部断裂在皮肤内,增加感染风险。

•火烧/涂酒精:刺激蜱虫释放更多毒素。

•拍打捏爆:可能让病原体直接注入体内。

科学急救五步法:

1.工具准备:立即用尖头镊子或专用蜱虫夹(普通镊子易夹碎虫体)。

2.精准夹取:镊子紧贴皮肤,夹住蜱虫头部(非身体),避免挤压毒囊。

3.垂直拔出:缓慢、均匀地垂直向上拉出,切勿旋转或摇晃。

4.消毒处理:用碘伏或酒精彻底清洁伤口,蜱虫装入密封袋以备检测。

5.持续观察:未来30天内若出现发热、皮疹、肌肉酸痛等症状,立即就医并告知叮咬史。

特别注意:若蜱虫钻入过深或操作困难,请直接就医!医生会通过局部麻醉安全取出。

小蜱虫,大危害,预防蜱虫,我们可以这样做:

l 正确穿衣防护:

外出前,务必精心挑选装备,长袖长裤是标配,颜色为浅色(便于发现虫子),将裤腿扎紧塞进袜子里,上衣塞进裤子里,避免穿凉鞋,最大程度减少皮肤暴露面积。衣物喷洒含氯菊酯的驱虫剂,皮肤涂抹含避蚊胺的驱蚊产品。

l 避开高危环境:

避开草丛、灌木丛,走硬化步道;不在草地晾晒衣物或久坐。倘若必须经过这些区域,那就加快脚步,快速通过,减少停留时间。

l 归家全面检查:

检查全身褶皱处(头皮、耳后、颈部、腰部、脚踝等),看看是否有蜱虫悄悄附着。宠物毛发需重点梳理,仔细检查爱宠身体。换洗衣物用60℃以上热水清洗,背包等装备喷洒杀虫剂。

牢记蜱虫防控知识,做好预防措施,确保自身健康安全。

(撰稿:感染管理与疾病控制部 李桂兰 专业审核:张卫东)