一、科室概况

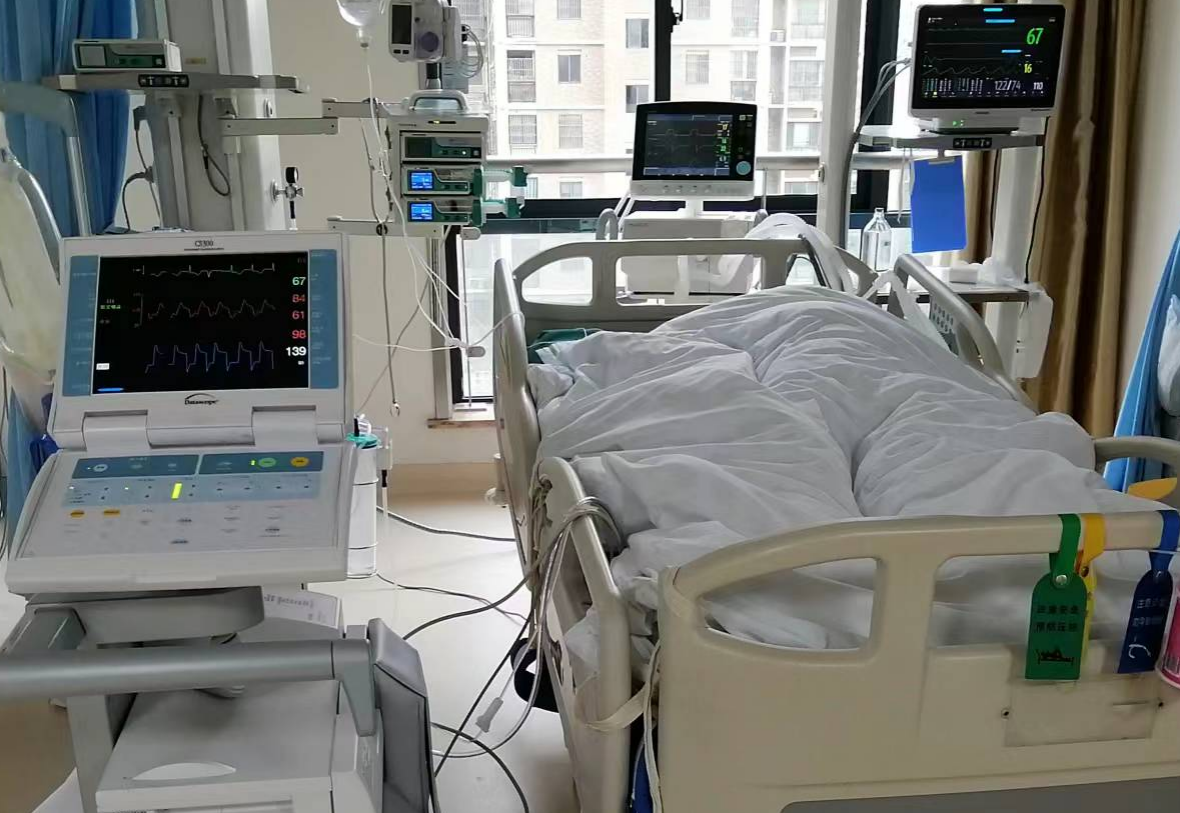

六安市中医院急诊ICU成立于2020年6月8日,是继急诊科、重症医学科之后在重症领域打造的重点专科病区,是重症医学科的重要延伸,作为急诊急救的核心后方,为胸痛、创伤、卒中三大中心建设提供关键支撑。急诊ICU为国家中医优势专科建设单位、安徽省卫健委临床重点专科、安徽省中西医结合重症医学专业委员会主委单位、安徽省中医重症医学质控中心主任单位、六安市重症医学联盟理事长单位、安徽重症医学专科医疗联合体、全国呼吸与危重症专科护理联盟成员单位。科室开放床位24张,病区总面积达2000平米,配备重症医生、重症专科护理小组(含ECMO小组、呼吸治疗组、院感组、伤口造口组、静疗组、重症营养组、康复理疗组)共计50余人,其中正高级职称1人、副高级职称7人、中级职称20余人,形成一支技术扎实、响应迅速的专业救治团队。

二、诊疗范围

按APACHEⅡ评分标准大于或等于10分的危重症患者,具体如下:心跳呼吸骤停心肺脑复苏后;各种类型休克;急性呼吸窘迫综合征(ARDS);哮喘持续状态;急性脑卒中包含介入手术患者;急性冠脉综合征(心肌梗塞、持续性或不稳定性心绞痛)包含介入手术患者;急性心功能衰竭;严重心律失常;各种临床危象(高血压危象、甲亢危象等);急性肾功能不全或肾衰;重症胰腺炎;大出血;危重创伤、多发伤;重大高危手术;重症感染;严重水、电解质紊乱,酸碱平衡失调;糖尿病酮症酸中毒、高渗性昏迷;急性中毒;溺水、中暑、电击伤;MODS/MOF等;其他急性因素引起的生命体征不稳定的患者等。

三、科室特色技术

1.体外膜肺技术(ECMO)是一种呼吸循环支持技术,其原理是经导管将静脉血引到体外,在血泵的驱动下,经过膜式氧合器氧合,再输回患者体内。它是针对严重心肺功能损伤或衰竭时的核心支持手段,它可以一方面使肺部得到休息,减少使用呼吸机造成肺部损伤,另一方面可辅助心脏功能,增加心输出量,改善全身性循环灌注,被称为重症医学的“核武器”。

2.主动脉内球囊反搏术(IABP)是一种机械循环辅助的技术,是心源性休克患者治疗的重要利器。通过股动脉穿刺,将一根带气囊的导管放置到左锁骨下动脉开口远端和肾动脉开口上方的降主动脉内,在心室舒张期开始球囊快速充气,增加冠脉灌注;在舒张末期球囊快速放气,降低心室后负荷,从而达到辅助心脏的作用。

3.应用重症超声技术,能够在床旁快速识别休克、呼吸困难原因、进行血流动力学监测和容量反应性评估、实施可视化精准血管穿刺,被誉为“重症医生的第三只眼睛”和“看得见的听诊器”。

4.纤维支气管镜技术:纤维支气管镜(纤支镜)是ICU核心微创工具,可经气道深入气管、支气管远端,实现“直视下诊疗”。其核心用途包括:快速探查气道损伤、异物或狭窄,维护人工气道通畅;精准清除深部痰液,开展肺泡灌洗控制肺部感染、治疗肺不张;获取病变标本辅助病原学与病理诊断,还能床旁取出气道异物、止血。其技术微创、直观且高效,适配重症患者耐受差、需床旁紧急处理的需求,由专业团队操作,安全性高。

心跳骤停患者应用ECMO联合CRRT支持治疗

急性心肌梗死IABP支持技术

肺不张患者行床旁支气管镜诊疗

肺不张患者行床旁支气管镜诊疗

四、科研与教学成果

(一)科研创新:聚焦临床痛点,助力技术突破

急诊ICU依托安徽中医药大学附属医院教研平台,积极参与研究生、医护等临床教研任务,以临床需求为导向,深度参与急危重症救治相关科研项目,重点围绕“ECMO联合IABP在重症心功能衰竭患者中的应用”“重症超声指导下的精准容量管理”“急性中毒患者血液净化方案优化”等方向开展研究,累计参与省级科研课题2项、市级科研课题3项,发表急危重症相关学术论文8篇(含核心期刊论文3篇)

(二)教学培育:夯实人才梯队,中西医协同教学

作为重症医学科人才培养体系的重要组成部分,急诊ICU通过“请进来、送出去”双向培养,科室聘请安徽省重症医学的开创者、省重症医学知名专家刘宝教授为首席专家,每周五定期查房、教学,带动科室科研、业务水平进一步提升,结合重症医学科中医经典病房建设经验,在教学中融入中西医协同救治理念,推动中西医结合在急诊危重症领域的规范应用。同时选派医护赴广东、北京、上海、浙江进修,提升中医经典、ECMO、重症康复、血液净化等专业能力。每年培养重症专科护士4-6人、规培医生8-10人,同时接收基层医院进修人员5-8人,为区域重症医学领域输送专业人才。